自從二零零三年開始,每年我都有機會在不同場合跟攝影愛好者一起分享自己這些年間對攝影的經驗及看法。大家假若有看過這個 blog 從開始到現在的內容都應該了解我對攝影(非工作性)這種媒體的看法!在我這幾年的分享會及工作室的內容中未曾試過偏重某一類形的攝影手法。不過今年十二月我將有機會帶領一個由 ‘香港攝影節’ 安排的一個有關 ‘紀實攝影’ 的工作室,所以現在一有空便開始準備工作室的內容。

首先我第一件要做的準備便是要定義什麼是 ‘紀實攝影’ ‘Documentary Photography’。我相信在大部分人心目中的 ‘紀實攝影’ 即等同新聞 / 報導攝影 news / reportage photography 又或類似美國國家地理雜誌 National Geographic Magazine 那種把已發生或存在但鮮為人知的事情通過攝影這門技術介紹及展現到社會不同地域及層面讀者面前的那種類別。

攝影術的發明及最早期的應用根本就是 ‘紀實攝影’ 的開始。就連我們身分証上的大頭相也應該歸納於這一類。不過世界在不停的進步,很多從前的定義到今天可能已不再適用!例如自從互聯網出現及普及後,它已續步取代報刋甚或電台的地位。至於 ‘紀實攝影’ 我想也有需要重新對它的定義作出一些探討。

在此我要先說明以下的理論只是一種個人看法,在這裏提出來是希望大家能在這個題目中多作思考,透過良性的討論令所有參與的同好更加了解時代轉變對各項事物的深遠影響。

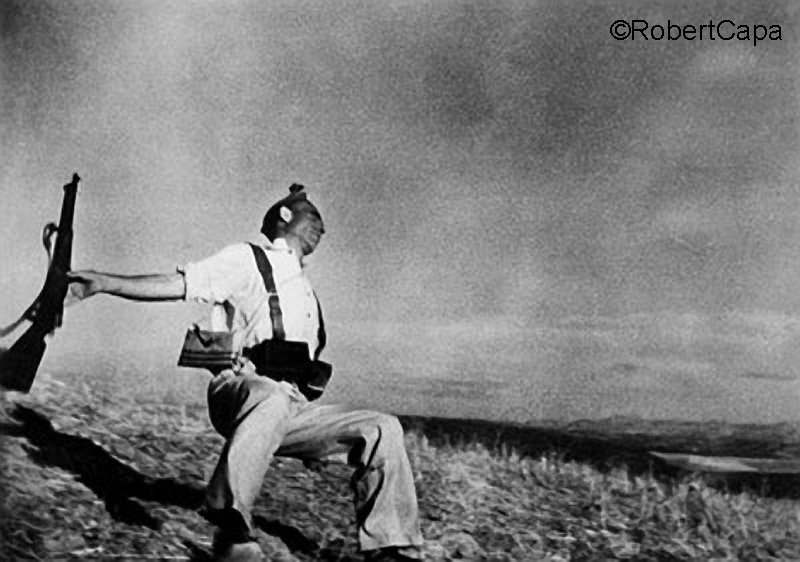

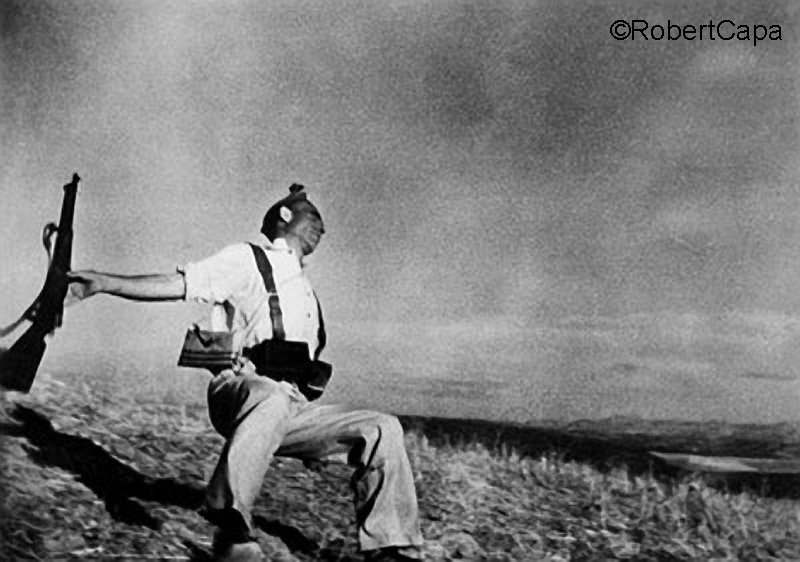

以我的看法,我們先要把 ‘紀事攝影’ ‘Documentary Photography’ 分作 ‘硬’ ‘hard’ 及 ‘軟’ ‘soft’ 兩種!什麼是 ‘硬紀實攝影’ 呢?說得簡易一點,它就是一般人認為的新聞 / 報導及敘事攝影。其中最能代表的人物例子莫如著名的攝影記者;Magnum Photo Agent 創辨人之一, Mr. Robert Capa。他所拍攝的戰爭紀錄相片;如 ‘西班牙內戰’ 及第二次世界大戰重要一役 ‘諾曼第登陸’ 的第一身影像令世界各個角落的人都能在短時間內感受到當時戰況的慘烈!

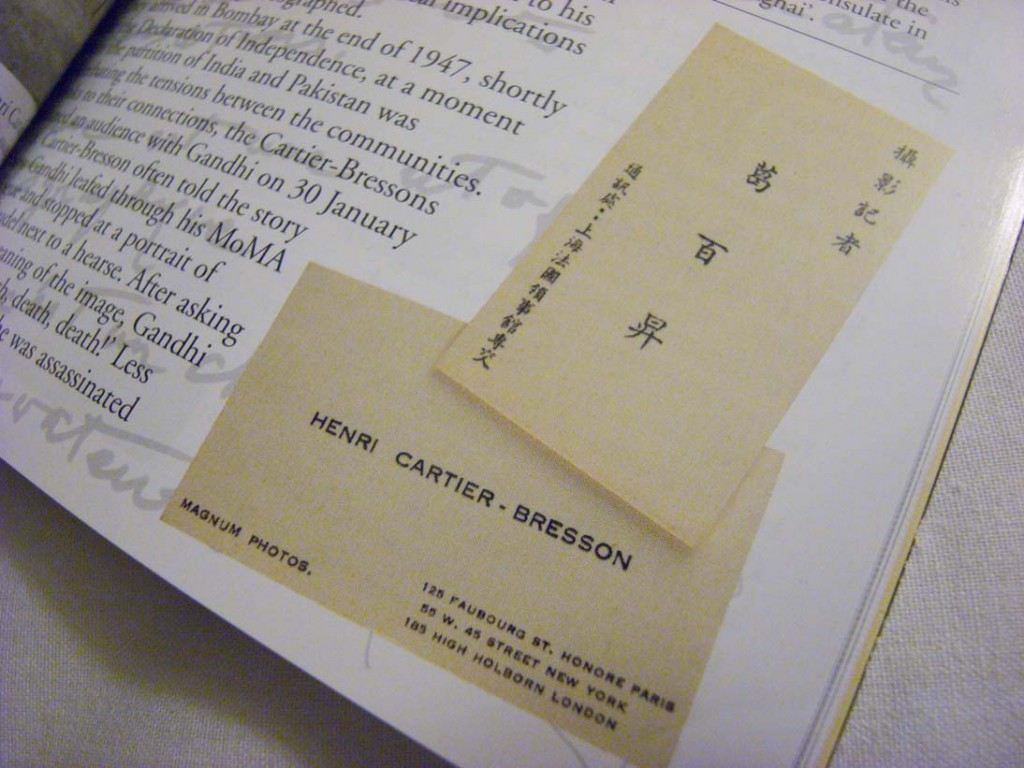

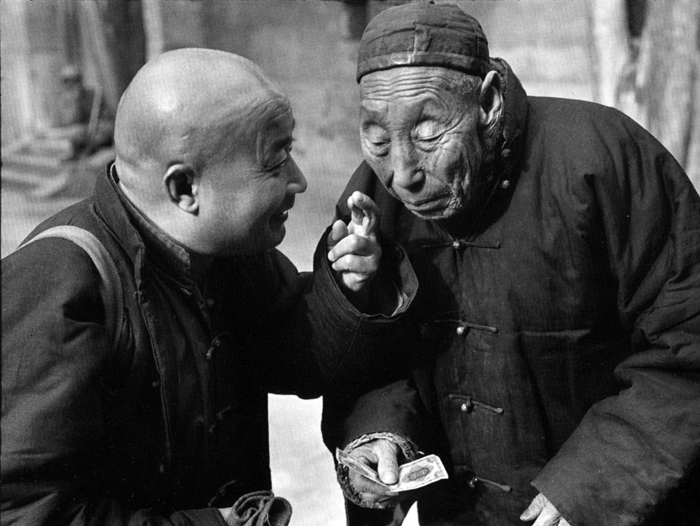

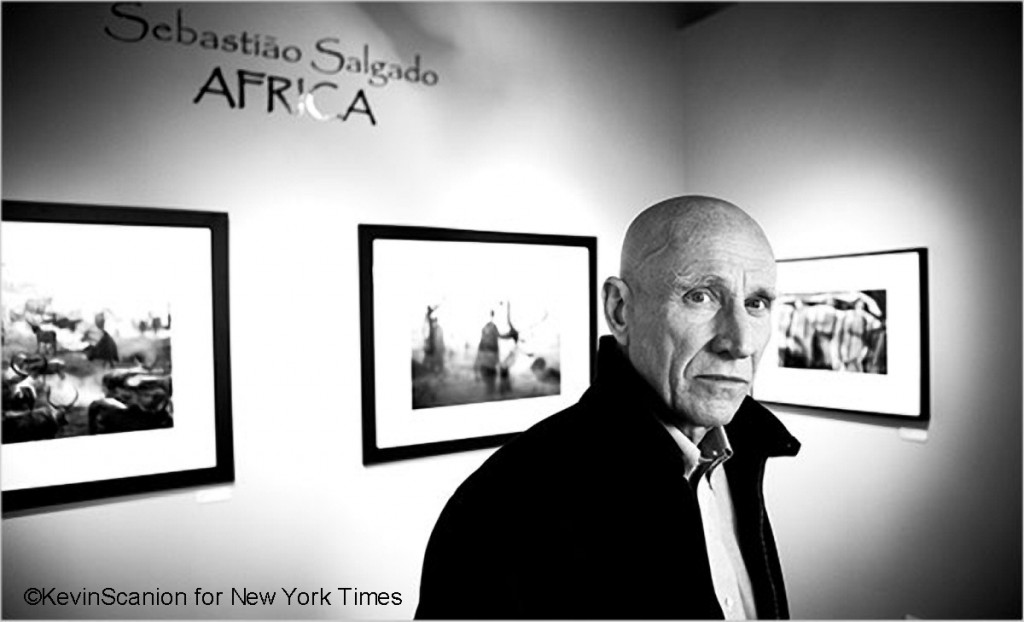

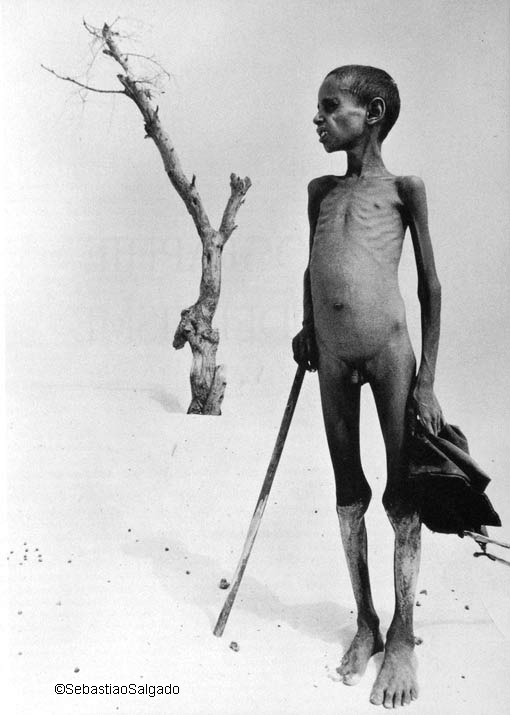

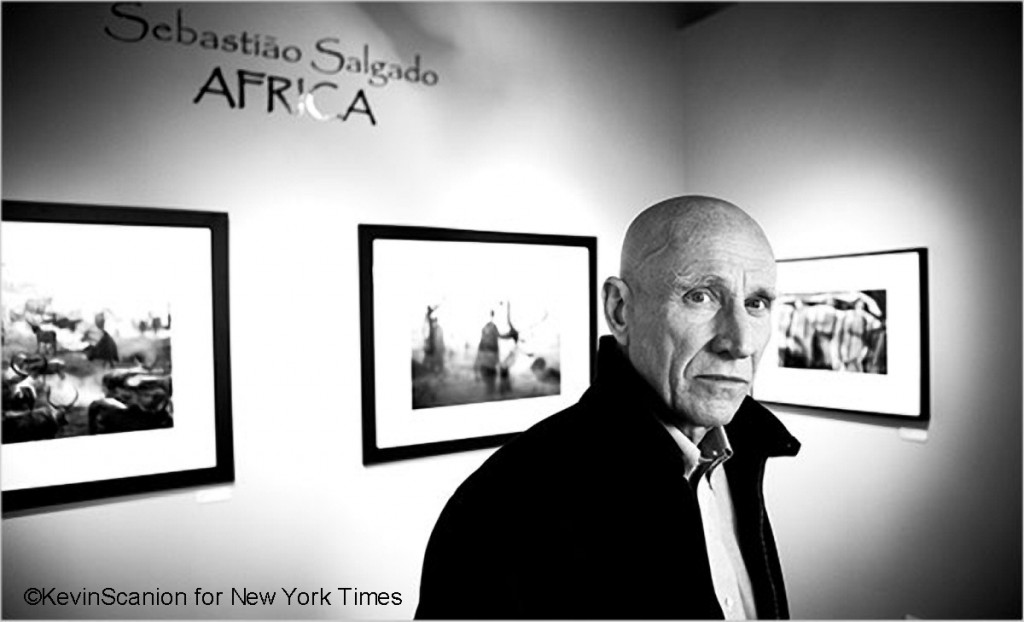

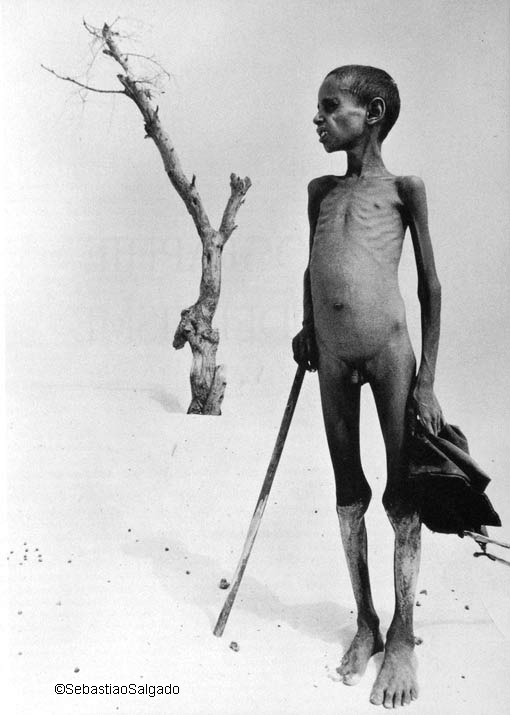

另一位 ‘硬紀實攝影’ 的表表者也同是 Magnum Photo Agent 的創辨人,甚得現代攝影愛好者推崇的法國攝影大師 Mr. Henri Cartier Bresson。雖然他沒有像 Mr. Robert Capa 那樣出生入死的在戰場上紀錄現實殘酷的一面,但他為通訊社工作的日子裏,拍攝的作品其實見証著某一時代在某一地方人民的生活狀況。只可惜很多 Bresson 的追隨者都只沉迷在流傳的 ‘決定性時刻’ 理論而忘記了他確實工作的一面!早前我介紹過美國的 Mr. Eugene Smith 以至近期善於拍攝人民生活的 Mr. David Alan Harvey、把人類戰爭最黑暗面紀錄下來的 Mr. James Nachtwey 及用鏡頭細說貧困疾苦,巴西藉的 Mr. Sebastião Salgado 等等,都能充分地利用攝影這種視覺傳播工具把人類生活的真實面披露出來。

而香港也有很多著名的攝影記者,其中如一九五六年加入‘南華早報’ ‘South China Morning Post’ 的陳橋先生。在他任職攝影記者的三十多個年頭當中,拍下無數香港大小新聞,其作品也成為今日研究香港發展史的一個重要資源!以上提及的都是不節不扣的 ‘硬紀實攝影大師’。

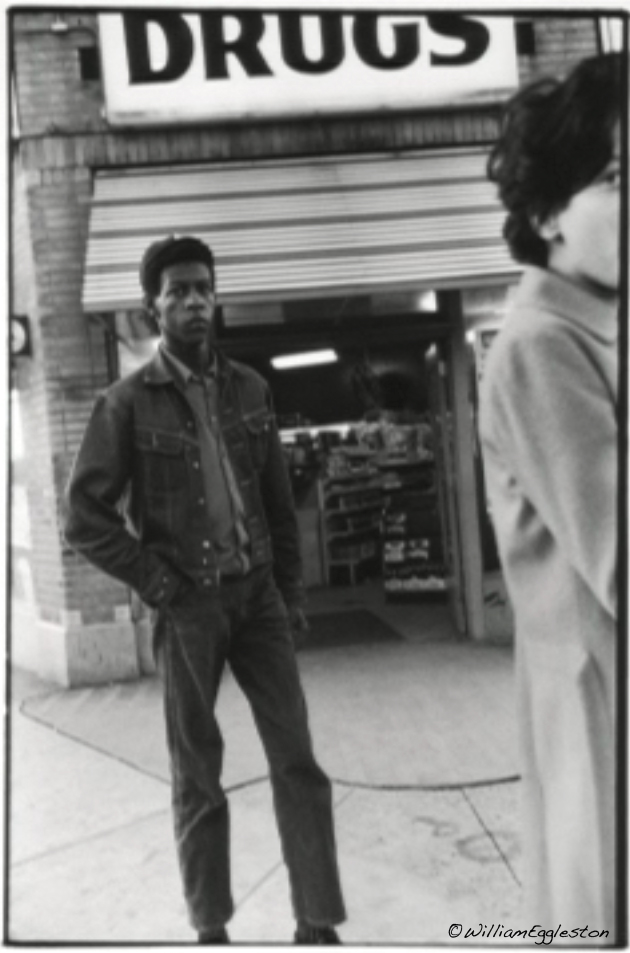

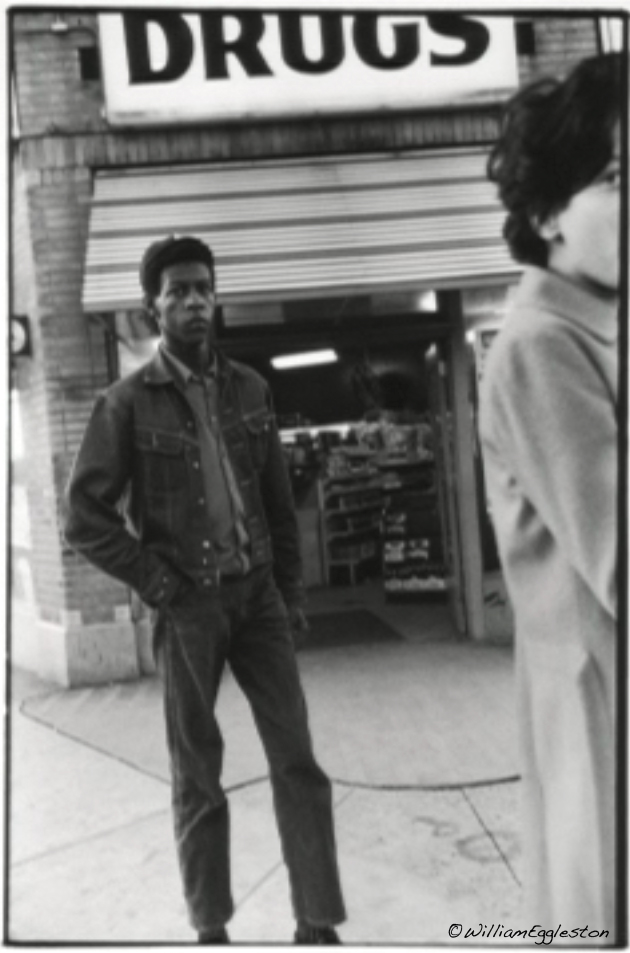

那什麼是 ‘軟紀實攝影’ 呢?固名思意它都是利用攝影去紀錄現實的一種手法。不同的在於 ‘軟紀實攝影’ 這類相片或影像不一定需要以一則事件或物件作報導式的演繹。驟眼看來這類作品甚至找不到半點新閒或敘述性!其中一位代表也是我曾在此介紹過的 Mr. William Eggleston。

有看過我在此曾作推介的 DVD: William Eggleston 的朋友都知道 William 的攝影成就除靠自學外,更受 Henri Cartier Bresson 的啟蒙。雖然我們在他的作品中未必找到顯眼的新聞或敍事原素,但他和用照相機拍攝下來的正好是美國某處在某個年代的生活色彩!在這種沒有壓力的觀賞情況下,觀眾在不自覺間已投入了他的生活世界裏面。不同於 Bresson 或 David Alan Harvey 的只是他的影像佈局較為抽象而矣!

除 Eggleston 外,甚至 Mr. Edward Burtynsky 的 ‘人造地勢’ Manufactured Landscape 系列都包括紀錄事實的成分在內。 而我們香港的何藩先生及邱良先生在這個定義下都是 ‘軟紀實攝影’ 大師!他們的作品除了有紀實的特性外往往都帶有一點藝術成分。

既然 ‘紀實攝影’ 的定義在我從新解說下變得這樣闊的話,那豈不是攝影最後都只歸一類?雖然是包括範圍是廣泛了但我認為是應有一些底線的。其中一個規則便是最後產品;展示給人觀賞的作品,除光暗、色調、裁剪外,不能作任何內容上的更改。即是無論是利用人手或電腦,只要是曾經剪貼、局部移位、刪除的作品都不會例為 ‘紀實攝影’ 作品。因為這些作品內容的真確性已不再完整!

在總結這個對 ‘紀實攝影’ 重新定義時,它還是存在一定的爭議。也正因為每種定義都有它的盲點,所以希望不同見解的人任能在這些題目上多作良性討論。令攝影愛好者;無論是攝影師本身或觀賞者都能對不同的拍攝形式得到更深入的了解,使攝影能帶來更多啟發和樂趣!

後記:

在整個資料搜集其間,發現在互聯網上尋找外國攝影師的資料都非常齊全。很多大師級的前輩都有其個人官方網頁,令有關資訊有正確的途徑傳達到大眾手上。很可惜的是香港要在網上尋找前輩級攝影師的作品或資料都非常之困難。就算是勉強找到也並非官方式資料,其中更有令人啼笑皆非的結果!當我尋找陳橋先生資料時,網上出現兩個連結,一個是陳先生好友的網誌,內容敘述他們於本年九月四日敘會的情況。但在香港攝影圈前輩伍大姐 ‘伍小儀的愽客’ 中有關 「城市漫遊者 ─ 社會紀實攝影」展覽 的一段消息中,有網友留言婉惜陳跡及陳橋先生的離世!日期是本年七月二日!

本地攝影圈資料如此混亂,作為晚輩的我要找更多資料真的不知從何入手!

Likes (1)Dislikes

(1)Dislikes (0)

(0)

(0)Dislikes

(0)Dislikes (0)

(0)