原本不問政事的我,今天也翻閱一下剛出爐的 ‘施政報告’!

我主要看的是其中有關香港未來之文化發展一欄。原因是我在吃早餐時聽到特首希望在西九龍文化區發展項目進入決定性的時期能 ‘培育觀眾’!聽到這一句心裡想特首及他的智囊團終於都明白要發展藝術的先要準備。於是乎天真的我就試從政府綱頁刊登的 ‘施政報告’ 尋找更詳細更具體的方向及計劃。

在官方網站下登入 ‘施政報告’ 的全文。但很可惜,只找到以下內容:

文化發展

- 125. 西九文化區管理局正進行公眾參與活動,收集對三支世界級規劃設計團隊的概念圖則的意見。管理局將於明年初選定主體方案,作為擬備詳細發展圖則的基礎。

- 126. 為配合西九文化區的發展,我們會加強文化軟件內涵,培育觀眾,扶掖更多中小型藝術團體。我們已向藝術及體育發展基金注資三十億元,並會用部分基金的投資回報,配對私人及商界捐款,為有潛質的藝術家及團體提供持續發展機會。

- 127. 為了讓藝術和文化走入社區,我們會在公園、休憩空間及政府辦公大樓擺放新進藝術家、學生或集體創作的視覺藝術作品;亦會優化公共博物館形象、設施及服務。

- 128. 此外,為方便市民使用公共圖書館服務,康樂及文化事務署(康文署)將試行在港鐵主要轉車站設立還書箱,方便市民歸還圖書及資料。

一看之下,原來所謂 ‘培育觀眾’ 只是在千萬文字中第 126 項出現一次的四個大字!既沒有方向,更談不上有任何啟示!之後便是老生常談的說說注資藝術團體!

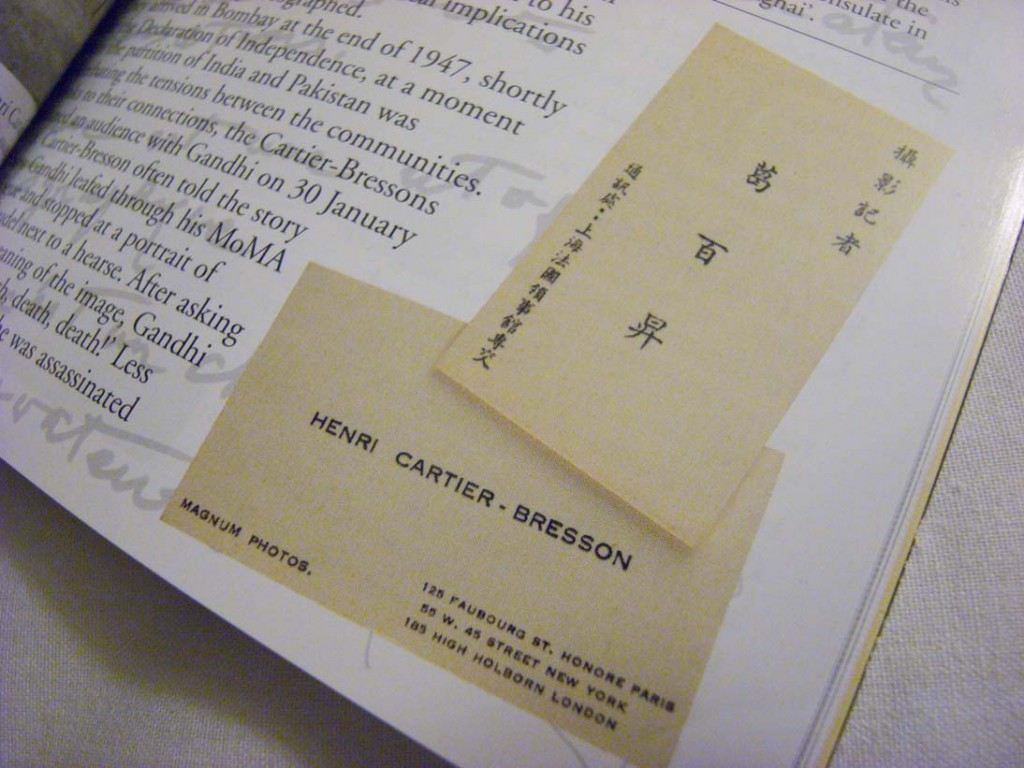

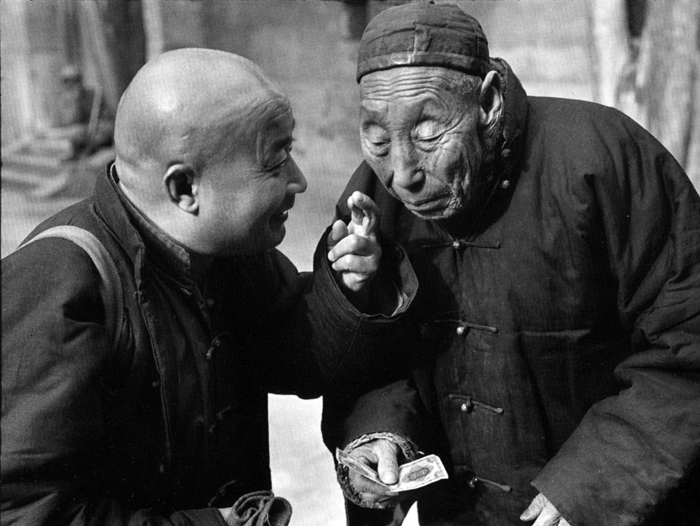

真的不明白為什麼政府也好、大企業也好、甚或一些所謂的文化及藝術團體也好,大家都總是把眼光放在成品或成品的製作人身上!其它文化藝術我實在不大懂,但視覺藝術中的攝影我總算略懂皮毛。細心觀察香港政府有關部門除透過藝術發展局資助一些製作,展覽及出版項目外,有什麼動作是從基本做起,有什麼實際行動去培育過真正的觀眾呢!

其實在本港的教育系統下,要小朋友或學生對計分科目以外的任何事物產生興趣是一件十分難之的挑戰。當我們什麼也要與成本效益掛勾時,又有誰會去花時間學習欣賞藝術!

在此我希望有能力的朋友,無論是從事攝影藝術工作還是其它環節都用盡任何機會去把自己認識的傳給新的一代。我們沒有必要不停地培養出世界級的藝術家,但無論是為了藝術文化或只是等大家閒來怡情養性,我們都需要有水平的觀眾!大家要明白;有怎麼樣的觀眾就有怎麼樣的作品。有了真正的觀眾 (軟件) 作為基礎才能支持任何堆砌的場地 (硬件)。有成就的本地藝術工作者才不會流失!

攝影團體們,除舉辦比賽外,請多辦 ‘有水準’ 的展覽;攝影比賽每次只能有一少眾受益,但高水準的展覽或可啟發更多人對這們藝術的興趣!

真希望有一天我們的香港藝術館能舉辦一場真正的攝影展!

請問大家今日睇過幾多張靚相呢?

(0)Dislikes

(0)Dislikes (0)

(0)