最近如果有留意 TVB 明珠台節目的朋友,應該有收看由 Art Wolfe 主持的旅遊攝影紀錄片 Travels to the Edge. Art Wolfe 的才藝不單止在於他的攝影技術,他是少數既有成就又能在大眾面前能清楚表達自己的大師。

回說這段短片是他在美國西雅圖的一個 presentaton。內容就是光線,詳細由大家自己領略,但肯定大家看過後會明白無論在任何光線下都有機會拍攝到精彩照片!

(0)Dislikes

(0)Dislikes (0)

(0)

最近如果有留意 TVB 明珠台節目的朋友,應該有收看由 Art Wolfe 主持的旅遊攝影紀錄片 Travels to the Edge. Art Wolfe 的才藝不單止在於他的攝影技術,他是少數既有成就又能在大眾面前能清楚表達自己的大師。

回說這段短片是他在美國西雅圖的一個 presentaton。內容就是光線,詳細由大家自己領略,但肯定大家看過後會明白無論在任何光線下都有機會拍攝到精彩照片!

(0)Dislikes

(0)Dislikes (0)

(0)

攝影技術發明之初期主要是用作紀錄用途。人們生活富裕後,加上交通方便,到外地旅行便成為普及的一種消閒活動。在旅途中把情景及人物用攝影紀錄下來也成了必然的動作。這就是旅遊攝影的基礎。那怎麼樣才是一幅好的旅遊相片呢?基本上相片內容必需要包括一些地方特色,如知名度較高的建設或一些有當地民族色彩的人與物等。至於是否把自己及同行親友都拍攝下來則沒有規範,既然到了又為何不可為自己拍張紀念照呢?

不過我發現旅遊攝影作品的其中一個通病是大家都把情景與人物都拍太’美’了。無論在朋友間分享或是攝影比賽所看到的作品,大部份都拍得像旅遊境點的紀念品店內所賣的明信片 ‘post card’ 一樣。有時我會問既然拍攝出來的角度及構圖都跟 herpes treatment ‘post card’ 一樣,那為什麼還要花心神去從複已存在的效果呢?

可能大家只需要把鏡頭略為移動一下,又或者多走幾步,所拍出來的效果可能更有代表性,更有內容,更精采。但最重要的是得到一幅代表當時自己意境的作品!

大家起來吧!多信任自己的感覺多拍攝有自己心思的作品! 令舊的景點有新的角度!

(0)Dislikes

(0)Dislikes (0)

(0)

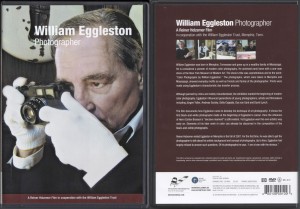

今回為大家推薦的 DVD 為 A Reiner Holzemer Film 跟 William Eggleston Trust 合作攝製的一輯紀錄片。其輸出制式為 NTSC, 0 區。片長二十六分鐘。英語及德語旁白。

今回為大家推薦的 DVD 為 A Reiner Holzemer Film 跟 William Eggleston Trust 合作攝製的一輯紀錄片。其輸出制式為 NTSC, 0 區。片長二十六分鐘。英語及德語旁白。

喜歡現代藝術攝影 modern art photography 的朋友都或多或少欣賞過 William Eggleston 在不同時期的作品,但相信很少人有機會看到他在拍攝時的情況。本片大部份時間是跟隨着他外出尋找拍攝材料及角度。大家一定會被他拍攝的速度及每個景物只拍一張的原則所吸引!

片中更詳述 William 如何受紀事拍攝大師 Henri Cartier-Bresson 的作品所影響。其後更從鍾情黑白攝影發展成一代彩色攝影大師。另一樣較年輕的影友現今很少接觸的是久違了的 dye transfer* 相片, William 認為 dye transfer printing 的高度色彩還原特質更顯其作品之味道。http://en.wikipedia.org/wiki/Dye-transfer_process

看過這紀錄片後,筆者覺得把攝影作為藝術的表達工具看似容易但要發展出個人風格實十分艱辛。片中有一樣發現,就是 William 對相片及影集都用認

真的態度去對待,很多時都戴上綿手套才去觸摸。希望大家在觀摩他人的作品是也有同樣的心思!

如欲知多一點 William Eggleston 的資料及作品,可登入

如欲知多一點 William Eggleston 的資料及作品,可登入

(0)Dislikes

(0)Dislikes (0)

(0)