英國現正處於大選之緊張時刻,傳媒在整個過程都扮演著十分重要的角色,各大報章紛紛表態,令選情隨時有變!

其實傳媒的政治立場不單止影響國民對選舉各黨派的偏好,有時也令在前線工作的記者難以用自我的感覺去作報導。文字如是,相片也如是!

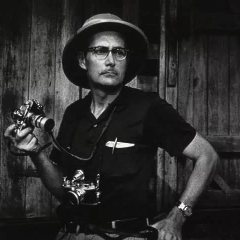

今回為大家介紹的攝影大師是美國著名攝影記者 Mr. William Eugene Smith。

Eugene Smith 最為攝影界所認知的是他在一九七二年在日本拍攝一輯有關工業水銀污染對一條小城市 (Minamata 水俣市) 帶來的禍害。其中最震撼的一張相片 ‘Tomoko Uemura in Her Bath’ 更令他被毒打至一隻眼睛失去大部份視力。這個 post 之所以沒有轉登 ‘Tomoko Uemura in Her Bath’ 這張相片的原因是 Eugene Smith 基金為尊重受害者家人的意願,也免得其家人再受干擾,已把相片擁有權轉歸 Tomoko 家人,也答應永不再刊登這張相片。

雖然也同是美國 Magnum Photo Agency 成員,但跟 Henri Cartier Bresson 不同,Eugene Smith 的強項是 photo essay 圖片故事,他較多利用一連串的影像去敍述所報導事情發生的始末。其中包括用了三年時間完成的 ‘Pittsburgh’ Project。

不過今次向大家講述的是他在一九五零年為美國時代雜誌 Life Magazine 去英國採訪當年大選的新聞。這份原本是普通不過的差事,最後因為政治立場的差異,令大部份拍攝到的相片被雜誌社 ‘雪藏’ 起來!出於尋真的前題 (也可能是要證明某些立場),英國 BBC 特別製作了一輯名為 ‘The Lost Pictures of Eugene Smith’ 的紀錄片去揭示新聞攝影編輯背後的影響力。

一切就從亞利桑拿大學 The University of Arizona, Tucson, Arizona 的 Center for Creative Photography,Eugene Smith 臨終前送出他所有相片的地方開始。

當我在 Youtube 上找到這輯紀錄片時,發現可能版權的問題,只能在 Youtube 網站內觀看而不能如其它介紹片段似的 embedded 在 post 之內。唯有希望大家登入 Youtube 收看。

(0)Dislikes

(0)Dislikes (0)

(0)