跟很多超級 Leica 發燒友比較,我的 Leica M 機歷程可說是’小兒科’。如大家想知多一點我對 Leica M 相機系列的認識。可點擊此連結。

首先要在此聲明,我只是對 Leica 廠近期在其新產品的宣傳冊子上所採取的方向有意見,而並非針對其產品或任何個人。

一向以來 Leica 相機廠所設計及生產之攝影器材都是機身札實,影像還原度高,立體感強及層次分明。其中以連動對焦系統的 M 機最為突出。經過這幾十年的演化,M 機的獨特操作方法及影像質素(甚或其一些大師級的用家)已演變成攝影文化中之一種。

當第一次看到 Leica M9 的宣傳冊子時還以為是坊間的一些’個別’人士自我製作的一份網上流傳資料。直至今年九月九日在 Leica M9 正式發佈會上拿到實物才知道這份是真品。發佈會上更有機會看到冊子內相片的放大噴墨打印。

看了二百多字,大家一定會問一本宣傳冊子又出了什麽問題要花心神去討論呢?原因是從這份冊子的內容不難發現廠方經多年來的財務困擾及管理層之不停替換,已令這間小型高品質之光學器材生產商在產品定位上失去方向。大家定必會問;你又何以見得呢?

一切就從這本 Leica M9 內所刊登的相片開始。

相片色調

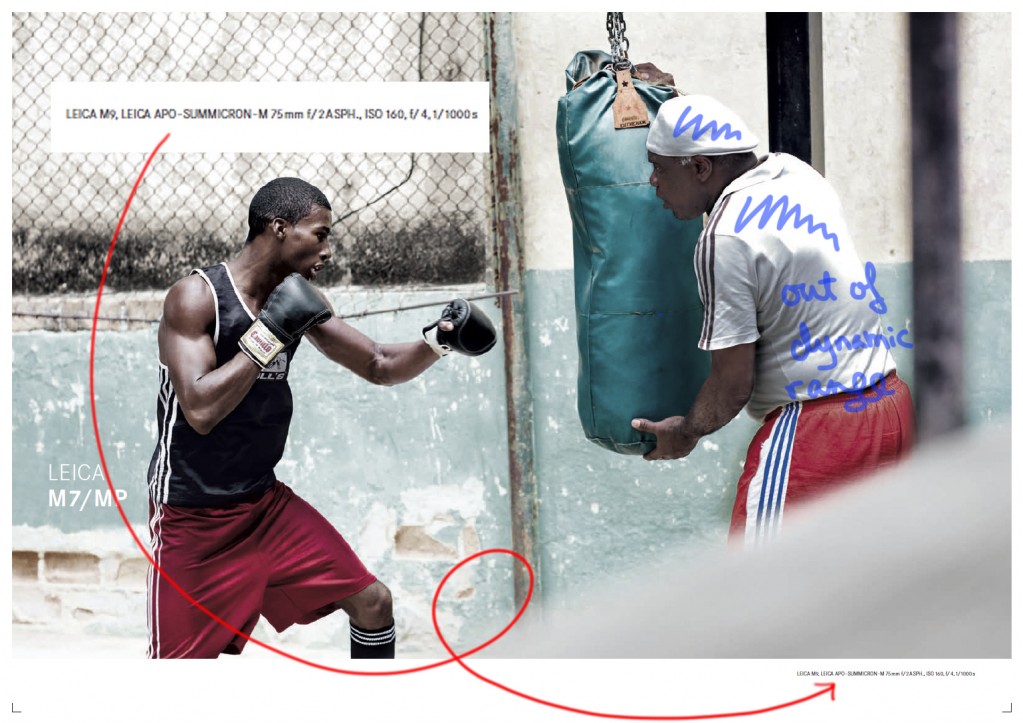

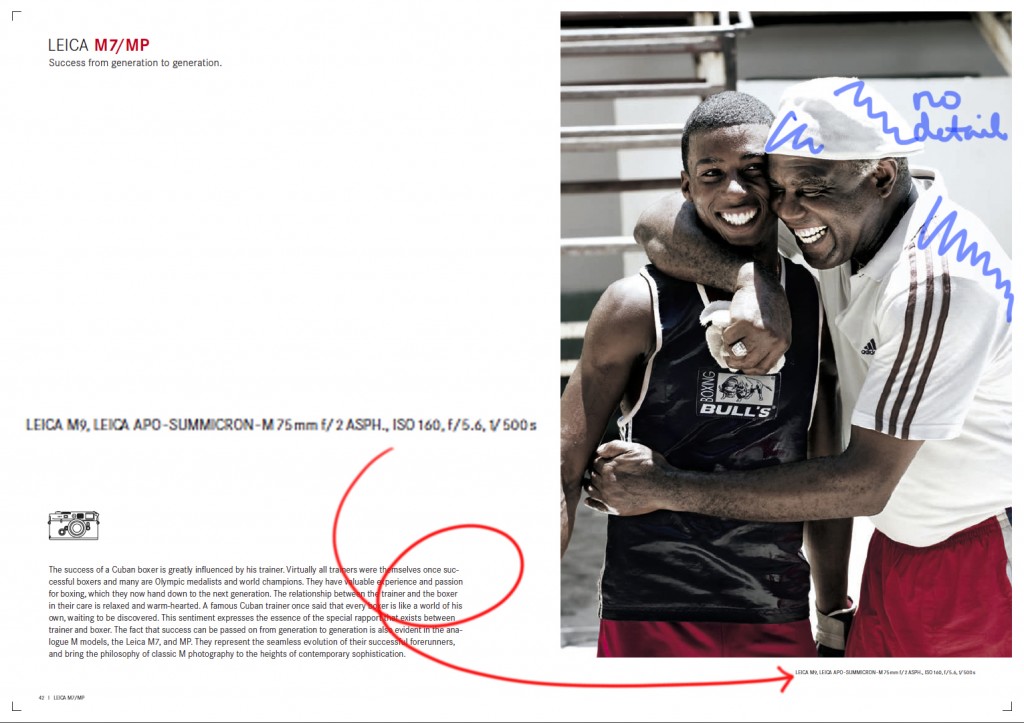

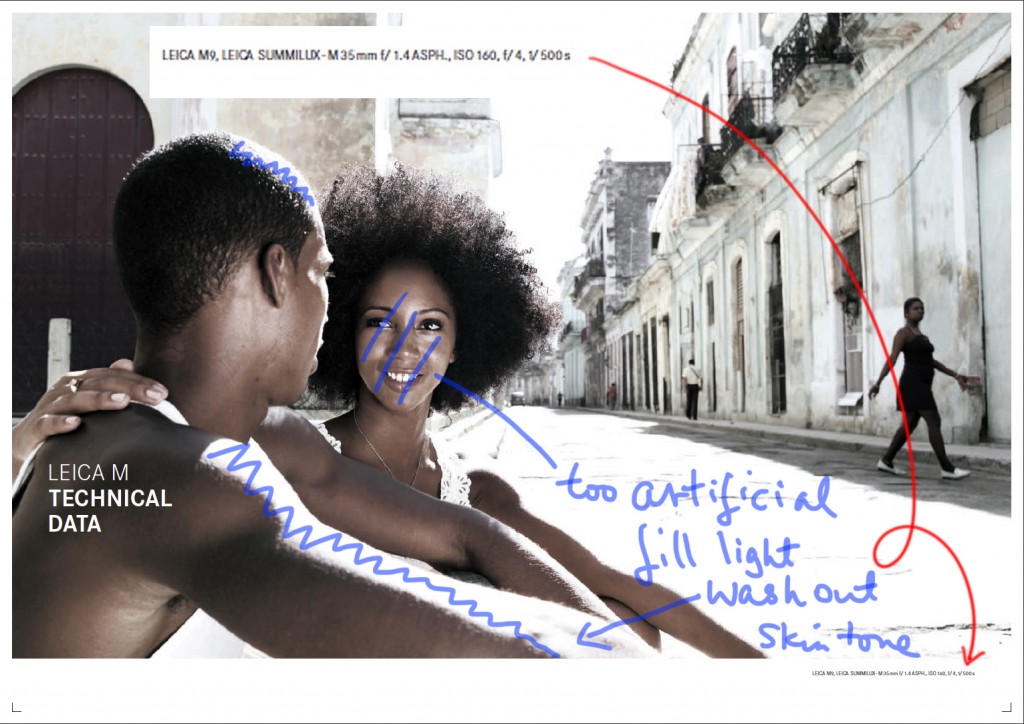

Leica 一向以來所生產的鏡頭都能拍出高密度的色彩,尤其是在影像之暗淡部份,當其它牌子鏡頭拍出來是漆黑一片時,Leica 鏡頭總是能夠提供多一點細節給大家。至於高光位置方面,不用多說高 bit 數的 CCD 質素是有一定的保證,CCD 一向在高光部份都比 CMOS 較能保持細節。很可惜,廠方在宣傳冊子內刊登的相片(也包括廣告及放大之噴墨打印相片)完全不能把這方面的優點展示出來。眼前看到的是大量曝光過度的白位/高光位(下一節會討論故事性及拍攝安排的問題)。暗位部份的處理(拍攝時過度使用返光板至電腦後期處理)都落得不太自然。攝影師或設計師刻意地把影像檔案中的暖調作某程度上的減去令效果更為’時髦’等都會誤導要求高的 Leica 用家得到一個單一訊息;就是新一代 M 數碼相機的表現就算不是低於市場上的同級產品,也已經失去了令這品牌稱帝的素質。

問題又再產生;Leica M9 的表現是否真的如其宣傅相片的平平無奇呢?是否更勝 M8.2 呢?本人有幸能試用 M9 數天,答案很直接,在影像質素上肯定是一部頂級製作。無論在色彩及反差上的表現都承繼了 Leica 一向的傳統。

內容及器材配合

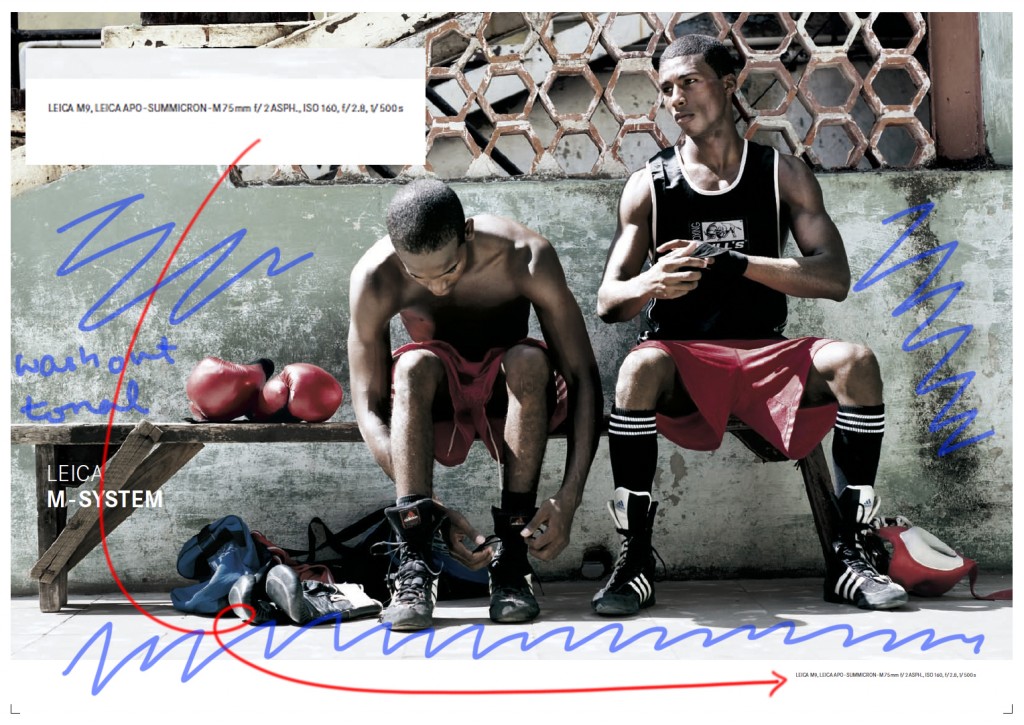

這是我覺得另一個出現問題的地方。整本宣傳冊子的內容都是以古巴的夏灣拿作埸景。主線是用’類似’紀實攝影的手法去描述一位年輕拳手的生活片段。故事本身非常吸引,正好乘著現在十分流行的 Henri Cartier Bresson ‘抓拍’之風去帶出 Leica M 機勝人之處。

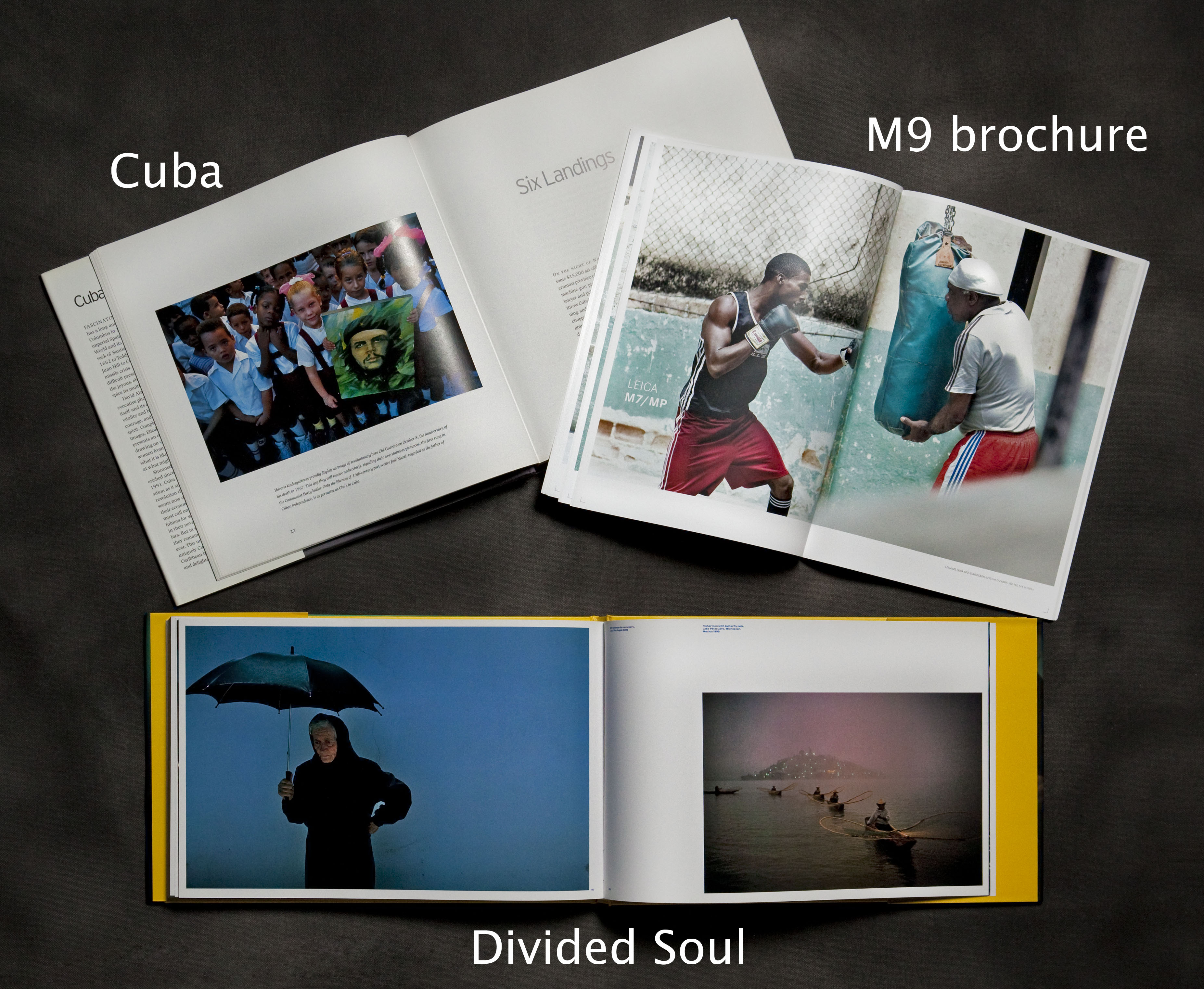

只可惜未知是否因為廣告製作公司 argonauten_G2 為解決 Leica 面對現在的市場壓力從而覺得需要利用新觀點去從新包裝其旗下產品,或是所聘請之攝影師 Maik Scharfscheer 對’抓拍’文化認識不深,甚或是 Leica 管理層的要求而選擇在陽光猛烈的戶外拍攝。我未到過古巴但從紀錄片、旅遊介紹節目至其他攝影大師的作品中都認識到什麼是南美風情。一如大師 David Alan Harvay 所出版的其中兩本影集 Cuba 及 Divided Soul 裹面一樣充滿著色彩,無論戶外或室內,相片除內容精彩外,光學質素都充分表現出 Leica 鏡頭的功力 (David 也正是因此特點才使用 Leica M 系統,由於雜誌社需要數碼化現在 David 也轉用了 DSLR,由 D40 到 現在的 D300…那為什麼不是 Leica M8.2 或 Leica M9 呢?他在 M8 的年代已改用 M 系數碼相機,但因種種原因使他改選 Nikon。想知道真正原因大家可直接電郵他)。

在冊子內大部份相片都是在室外拍攝的(見圖),而其中超過一半數是選擇在中午時間(頭頂光)拍攝的!相信喜愛攝影的朋友都有此經驗,太陽在頭頂時人像面上的陰影部份是最難控制,再加上冊子中的全部角色都是膚色較深的南美洲人,就算是用上閃光燈補光也未必會得到最佳的效果。真是有點照顧得膚色時牙齒又’爆哂光’。加上主角的教練還要穿上白色 T-shirt 戴白色帽,更令拍攝時難於得到完美的效果。就算 Kodak 的 CCD 更精密先進曝光也一定超出它的 dynamic range!大家請留意攝影師還選用大光圈鏡頭來加大難度!

心中有一個疑問,拍攝時間是否真的這麼緊迫要一天內完成呢?就算是,又可否安排早上及下午近黃昏時才到戶外去拍攝?清早或黃昏時的反差及色彩又是否會更戲劇化更適合展示 Leica 獨有的魅力呢。

大家或會問;如果真的要在不大理想的光線下拍攝這輯相片,大家又怎去應付呢?就讓我們便一起去計劃一下。

假設已知而又不可改變的細節是:地點、時間、人物、故事內容。現在我們續一去解決其中之技術困難。

地點,南美洲給人的感覺是一個浪漫及攸閒的國度,色彩應該是較為明快的。所以在選景時可包括一些色調較為深的場景。這樣做也令相中的反差平衡一點。

時間,如果真的只能在中午拍攝我們便要多做一點工夫了。首先要控制光源,在這情況下太陽就是主要光源,但其位置及其效果都不理想,所以我們便要利用一些器材去改變其表現。相信很多攝影愛好者在拍攝人像時都會用到反光板之類的輔助器材,其中也有些是用半透明的散光物料製成的,可讓較’硬’的光線通過物料擴散後變成柔和的散射光。在這個情況下我們也要用上類似的器材,但不是我們平常用的輕便型,而是起碼十二尺乘十二尺甚或大至二十乘二十尺的散光板;行內稱之為 Butterfly。用了 butterfly 光線變得柔和後我們便可應要求而加插其它人工光源去製造合

適的效果。其實大家日常在一些較嚴格的電影中看到主角在戶外的片段大部份都是用這方法拍攝的!

人物,由於我們不能改變他們的膚色,要在相片中清楚表現身體的紋理除燈光外便要花一點心思。首先假設為了主角的膚色得到’正確’的曝光效果,我們要將測光表所測得的數值調整,這情況下要開大光圈或使用較慢的快門速度,使皮膚色在相片中變得較淺。但這個做法同時也會令其它在相片中出現的東西曝光過度 ‘ overexposed’ ,尤其是淺色的衣服。所以演員要穿上色調較深的服裝來解決這個小問題。大家可否知道在電影中一些病人臥牀的情景裹,如果牀上的是個有色

人種,拍攝時所用淺藍色的牀單,跟上面所解釋一樣,光圈開大了後牀單也隨之變’淺色’了,於是乎在畫面上便變成接近白色!那為什麼要淺藍而不用淺紅色呢?懂得白平衡原理的朋友一定會明白,當矯正牀單偏色後,整個畫面都會變得略紅,這對演員的膚色也起了一些幫助!

看到這裡大家會否覺得製作一份相機宣傳冊子是否需要如此花費及複雜才能有好的效果呢?雖然以一般製作而言是一分錢一分貨,但在攝影

器材上我認為只要安排得宜簡單而直接的相片更能顯出產品的能力。這點從歷來 M 機的宣傳冊子及其他使用 M 系相機攝影大師如 Henri Cartier Bresson 及 Reza 等之作品中可得到保證。

回說故事內容,整個年輕拳擊手的故事用上了日誌式的拍攝手法,從他早上(假設)離家到海邊熱身到在拳館練習,由室外到室內再到室外,最後到女朋友來探班。我個人覺得可改良的地方是室內拍攝太少,Leica 新設計的超大光圈鏡頭完全沒有機會發揮!

講了一大番個人對這輯宣傳相片的見解,目的是希望在這個科技一日千里的發展速度下,有過百年歷史的攝影術應以文化為本。尤其是發明小型相機的 Leica 廠更加不能隨波俗流,否則多年來濾積的拍攝文化便從此消失!

希望日後有多些 Leica M9 用家多發表高質素的作品跟大家分享。

(0)Dislikes

(0)Dislikes (0)

(0)