之前寫了一段有關 Henri Cartier Bresson 的 post,內容提及一向被人’神話化’的 ‘決定時刻’ 拍攝理論之立足點。今回也希望繼續探討拍攝時我們是憑什麼去決定食指按下快門的一剎那。

‘決定時刻’這四個字其實任何時候都存在。因為無論任何時刻,只要將有進一步的行動,便需要作出決定,那個時刻自必然是’決定時刻’!

攝影這種利用光學,化學 (菲林拍攝) 或電子 (數碼拍攝) 科技去創作的媒體也分多種類別。風景、人物、商業、街拍、天文等林林總總,在拍攝時都有不同的考慮條件。

就以風景攝影為例,一般離不開的拍攝條件是拍攝地點、時間及當時天氣。當光線達到一定的理想效果便要開始拍攝。為什麼是 ‘一定理想的效果’ 而不是 ‘最理想的效果’ 呢?因為大自然變幻莫測,下一秒鐘天氣如何變化誰也不能肯定。所以當各樣條件接近理想時我們便要開始拍攝,以免後悔!整個由構圖至拍攝的過程需時較長,而拍攝時的態度也較為理性!很多時候建築物 architectural 及室內設計 interior design 的拍攝也面對同一限制條件,當然如何利用拍攝角度去突出設計內容也非常重要,但不在這題目討論範圍。

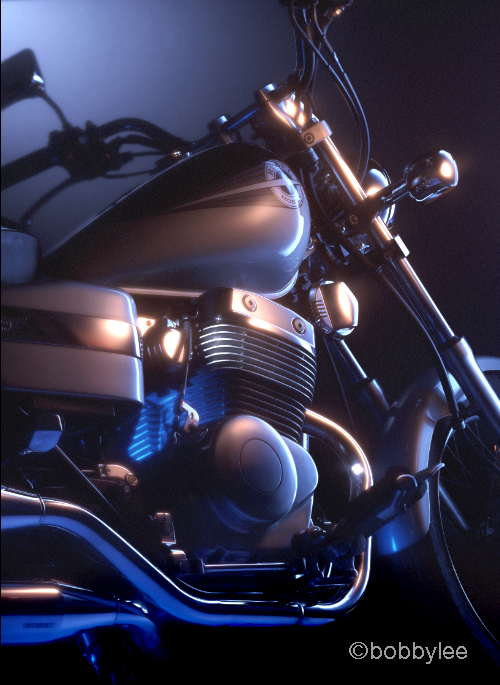

商品或商業攝影的拍攝決定反而比較簡單,除非是要利用如高速拍攝等特殊效果外,相片內的絕大部份原素都早於拍攝前都已準備妥當,如果是影樓內的靜物 still life 拍攝,最重要的便可以說是燈光了。整個拍攝過程都是控制在已計算範圍之內,所以談不上什麼 ‘決定時刻’ 或是 ‘聽從感覺’ !

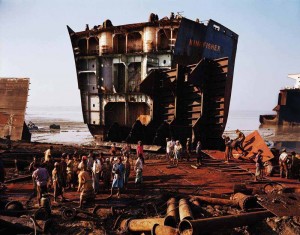

在拍攝環境及其他客觀內容都不能全面控制如 街拍 或 抓拍 時,決定把快門掣按下的因素相比下就較為複雜。下回再跟大家一起討論!

(0)Dislikes

(0)Dislikes (0)

(0)