在未開始我解說對這編 ‘Larger than life’ 文章部份內容感到失望的原因前,先要說明我的立場。

在攝影行業走了三十多個年頭的我,一直都希望同好能無私地把學到的跟大眾分享。很可惜在不同的場合都出現一些令人混淆的資訊。就如 ‘Larger than life’ 這編報導的部份內容。我之所以把問題帶出是希望能透過解說去減低讀者對內文的誤解。避免他們在一知半解的情況下在攝影旅程上多走了冤枉路!

如大家在看過以下文章後有任何意見,歡迎留 comments 分享及賜教!

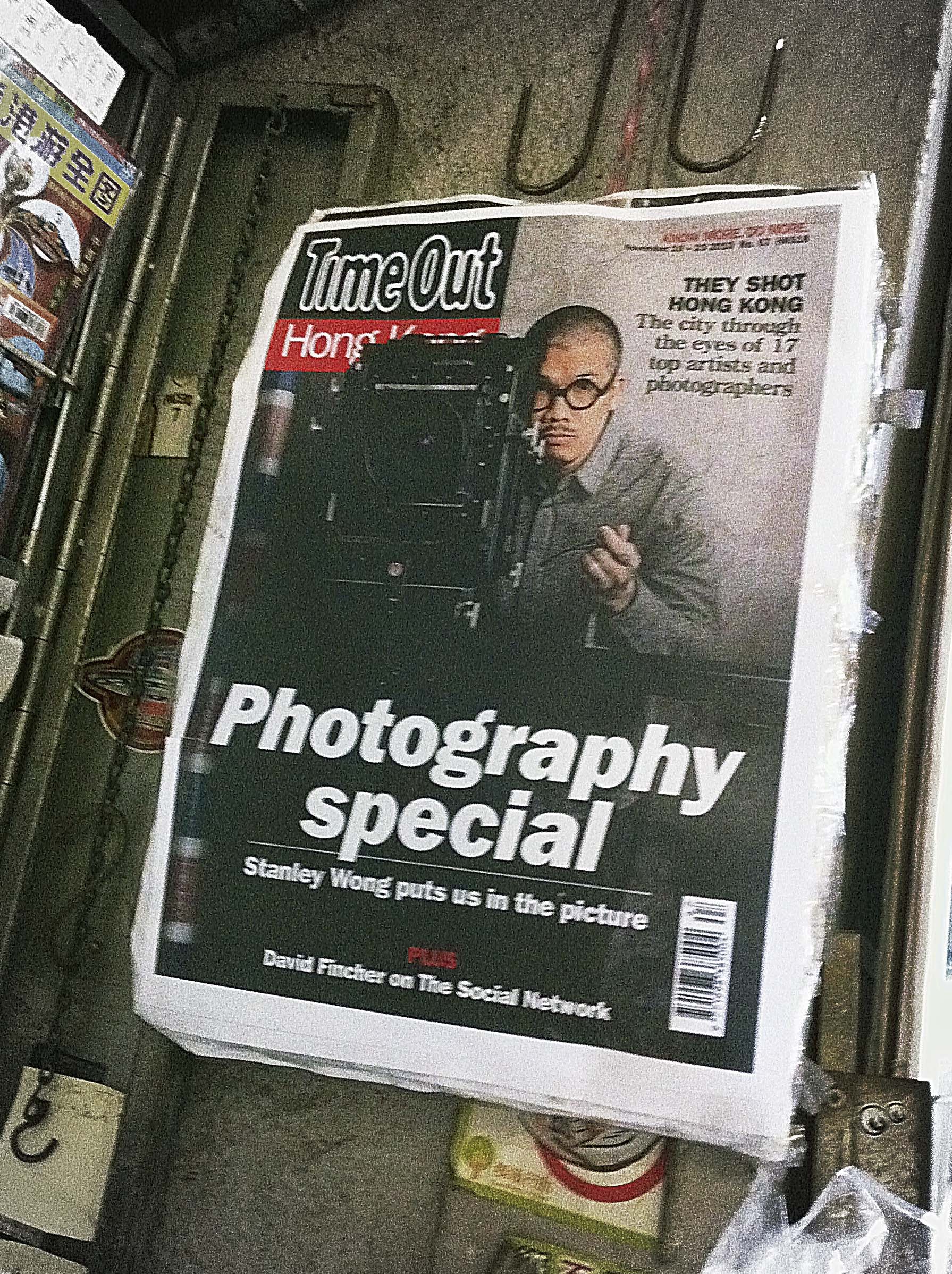

公式的說話講完,現在就進入正題。首先略說明 ‘Larger than life’ 這編報導的一些資料:圖片拍攝是 Calvin Sit,作者為 Mark Tjhung。報導的主題是有關大片幅攝影的一些特質及同時介紹香港一個攝影組織 View Camera Club 光影會,再加上一些市場性的資料分析組合而成。

其中被訪問的人物有光影會的 Mr. Jack Hui 許嘉慶先生、Mr. Cheng Chun Yiu 鄭振耀先生、Mr. Ng King San 吳景山先生,名紀實攝影師 Mr. Ducky Tse 謝志得先生及代表 Mr. Edward Burtynsky 的 Sundaram Tagore Gallery 負責人 Mr. Sundaram Tagore。

以下就我對這編報導的意見; (文中斜體英文為報導中的節錄)

…“It’s about the quality. If you use the 35mm format, when you enlarge it, and compare with the large format, you will see that they’re different, and you can throw away [the 35mm],”…

以上對大片幅相機跟小型相機作分類及比較實在有點戲言!因為每一種片幅的相機無論大小,都會有其存在的價值。一部 8 x 10″ 片幅的相機當然能為攝影師捕捉到比 135 相機更多細緻的內容,但小型相機無論在鏡頭種類到週邊配件都較其大片幅相機對手來得多。35mm 相機可裝上 600mm 長鏡頭去拍攝非洲動物,4 x 5″ 相機便欠奉!所以我認為所有不同片幅的攝影器材都有其地位。只要我們懂得如何發揮各種獨有特性便可!

…They’re free of any grainy elements, possess a richer scale of tones, and enjoy a defined sharpness. They can be enlarged to a significantly greater size than an average camera, and, over and above that, for those that are photo-tech-speak savvy, there are a range of other advantages…

首先要明白為什麼坊間有以下一個說法;用菲林拍攝,所得的影像較有立體感,色調和層次都較為理想。反之數碼攝影則較為平板,色調及層次都沒有生氣! 其實大家只要明白菲林及數碼攝影的 光量度 Light Intensity 與 影像密度 Image Density 的相互關係,便會清楚為何感覺上用菲林捕捉到的影像較有 ‘立體感’!至於色調及層次方面,鏡頭的選用也會直接影響最終結果。

就影像最高放大率的言論,大家總是忘記了什麼是最佳觀賞距離 Best Viewing Distant!要舒適地欣賞作品,一定要跟作品有一定的距離。現今的一些理論為相片對角線長度的 1.5 至 2 倍。即是如要眼睛舒適地欣賞一幅 36″ x 24″ 的作品,大家起碼要距離 3.5 尺才能輕鬆地看到全張作品。如果作近距離觀看部份內容,豈不是感受不到作品的構圖及佈局?當然大家如果要 ‘聞’ 相的可又當別論!所以除非大家要把作品放大到一幅牆這樣大,否則大幅度相機高放大率這個好處未必用得着。

…“With view cameras, there is a lot of movement. So you can tilt and shift, things like that, that you cannot do with small and medium format,” says Ng King San, another of the View Camera Club’s founders. “You can have longer depth of field. So you can have sharpness from corner to corner, so the whole film can be sharp. We have more control [than small or medium format cameras].”…

這點也是我最感 ‘頭痕’ 的!View camera 或 Technical camera 與坊間一般較輕便相機最大的分別在於其中多個部份 (如鏡頭前板及後板) 都可隨攝影師的需要而能作出有限度的移動。不同的移動有分 tilt,shift 及 swing 等動作。而這些動作如適當地配合會讓攝影師輕易地控制焦點平面的位置,加上光圈的運用,可令被拍攝影物中的重要部份納入焦點平面範圍。正也正是攝影術中的 Scheimpflug Principle!

至於文章中提及的 ‘longer depth of field 更長的影深’ 可能是手文之誤!原因是在同一個相機位置而所涵括的景物相同時 equivalent field of view ,景深與菲林片幅面積是成反比的!

例如要一部裝上標準鏡 (300mm) 的 8 x 10″ 相機在同一位置拍攝同一影物而要得出跟一部同樣裝上標準鏡 (50mm) 的 35mm 相機使用 f/8 光圈時所拍攝到的景深效果,那部 8 x 10″ 相機的鏡頭便要收到 f/16 才可。這也解釋了為什麼大部份供大片幅用的鏡頭最細光圈為 f/45、f/64 甚至 f/128!

至於 ‘sharpness from corner to corner’ ,只不過是大底片放相時放大率較低而矣!

…Sundaram Tagore, the director of his own international art gallery, recently held an exhibition by Canadian large format photo artist Edward Burtynsky at their Hong Kong gallery. “It was an incredible response for the Burtynsky exhibition. The number of works sold was unbelievable, not only from Hong Kong but from the region itself,” says Tagore. While he doesn’t necessarily agree with Tse that film is more in demand than digital, he’s noticed a sharp increase in the demand for photography generally…

而全編文章我覺得最忠懇的見解可算是 Mr. Tagore 的一番話。其實一幅攝影作品的好壞,最重要的是作者正在表達什麼,作品的內容能否打動觀眾的內心深處。至於影像是否銳利、顏色是否飽滿、影像能否超級放大、是菲林還是數碼拍攝,都只是綿上添花。試問有沒有人質疑 Henri Cartier Bresson 的相片是否 ‘放’ 得太細呢?

…Tse, however, is more skeptical, at least for the large format uptake within our borders. “I think worldwide, there are many discussion groups talking about large format. But Hongkongers are just chasing the technology, they just want to use the latest camera,” he says. “It needs skill and it needs failure to use large format. So maybe Hong Kong people don’t accept such failure or time-consuming hobbies.”…

香港人喜愛追求科技,但未必只追求數碼!而菲林拍攝不能普及主要是器材及菲林生產商所作商業決定的結果!攝影術之所以普及與流行,實有賴各位同好多方面的推廣及支持!只希望大家在公眾媒體發表時能多加留意,反覆求証,才能把正確的概念帶出!

***

以下同大家兩則親身經驗希望大家跟我當時一樣吸取當中道理:

清楚我投身商業攝影過程的朋友大概都知道我曾為在香港生活的外藉攝影師當助手。他們是本身是老朋友的 Mr. Benno Gross 及 Mr. Dinshaw Balsara。雖然他們兩位都已離世,但跟隨他們的日子令我在攝影圈內不特打穩基礎,更培養不斷求知的性格!

分享一;

在一九七六年的某一天,Benno 要為文華酒店 Mandarin Hotel 拍攝一張廣告推廣它的餐廳。相片內容非常簡單,一張白色高級餐枱布上放了一朵玫瑰花而後面則放上餐牌一份。當時負責拍攝的是 Benno 的合夥人 Mr. Jimmy Chan 陳展鴻先生 (期後 Jimmy 更成為香港其中一位頂級商業攝影大師)。以公司的的慣性,這張相片必定使用 4 x 5″ 相機拍攝,一取其方便控制景深、二為交上作品時更為顯得專業!

在外國人的公司工作有點跟本地老闆不同的是有爭議時大家可以平心討論,而當日的話題便是究竟改用 35mm 相機拍攝會否得出更理想的效果?各師兄弟都認為 35mm 片幅的景深一定不夠大,因為鏡頭最細光圈只得 f/22 而 4 x 5″ 相機所用的鏡頭就可收細到 f/45!於是乎大家便分成人數不均衡的兩派。Jimmy 跟大部份師兄都認為 4 x 5″ 拍出的各樣效果必勝過 35mm 的組合,而 Benno 就堅持 35mm 組合必勝。大家一心在拍攝時可以收細光圈加大景深,但由於當時影樓用的閃光燈功率 (約 1,200 w/sec) 不像現代同類產品的大,而玫瑰花本身可能會移動,所以不可能使用多次曝光的方法去拍攝 (即是閃光燈如閃一次可收 f/11 光圈的話,閃兩次便可收多一級用 f/16,閃四次收 f/22,如此類推)。用 4 x 5″ 那一張相最後只能用 f/22 光圈拍攝!

最後結果,大家應該心中有數。但當時大家真的想不到效果最好、景深最大、由花朵到餐牌都全 sharp 的是老闆用他的 Nikon 拍到的一張!當大家都摸不著頭腦時,老闆便解釋當中原因。原來當相機位置不變時越大片幅的相機需要收更細的光圈才能得到與細片幅相機相同的景深效果。他用 35mm 的組合也是收 f/22 光圈,相對來說勝一籌,再加上他懂得利用 hyper focus 所以得到較佳效果。眾人即時上了大片幅攝影重要的一課!也因為這個經驗令我可以在此解說景深的問題!

分享二;

無論在我的公司網頁或任何介紹我的訪問或報導,我都必定提及兩位已故的老闆 (也是教曉我如何去做一位真正專業攝影師的師傅),原因是我希望大家知道沒有遇上他們今天我可能當不成一位攝影師!

好了!話說有一天要跟 Balsara 去尖沙咀睇景。在由山頂道 1 號乘的士到場地途中,向他提及一張我用 6 x 6 cm 片幅拍攝的靜物作品。其間我抱怨沒有 4 x 5″ 相機,又說如果當時能用較大片幅拍攝便會得到更佳效果…結果換來是一頓十多分鐘的教訓!他說 ‘Never blame the format!’ 大意為:不要把作品的好壞歸咎於所選用的片幅!

在寫這個 post 時,我希望大家明白不同器材各自有其長處及特性。在適當的時候選用恰當的器材,攝影機只是整個思想表達過程的一件工具,切勿受一些意識形態影響創作的過程!

Likes (0)Dislikes

(0)Dislikes (0)

(0)

(0)Dislikes

(0)Dislikes (0)

(0)