今次要跟大家探討的題目是究竟在非商業攝影中,攝影愛好者在創作時如何及能否在技術與藝術之間取一個平衡。事源最近出席兩位攝影界好朋友在中央圖書圖演講廳的一場題為 ‘寬片幅黑白攝影’ 的攝影分享會。

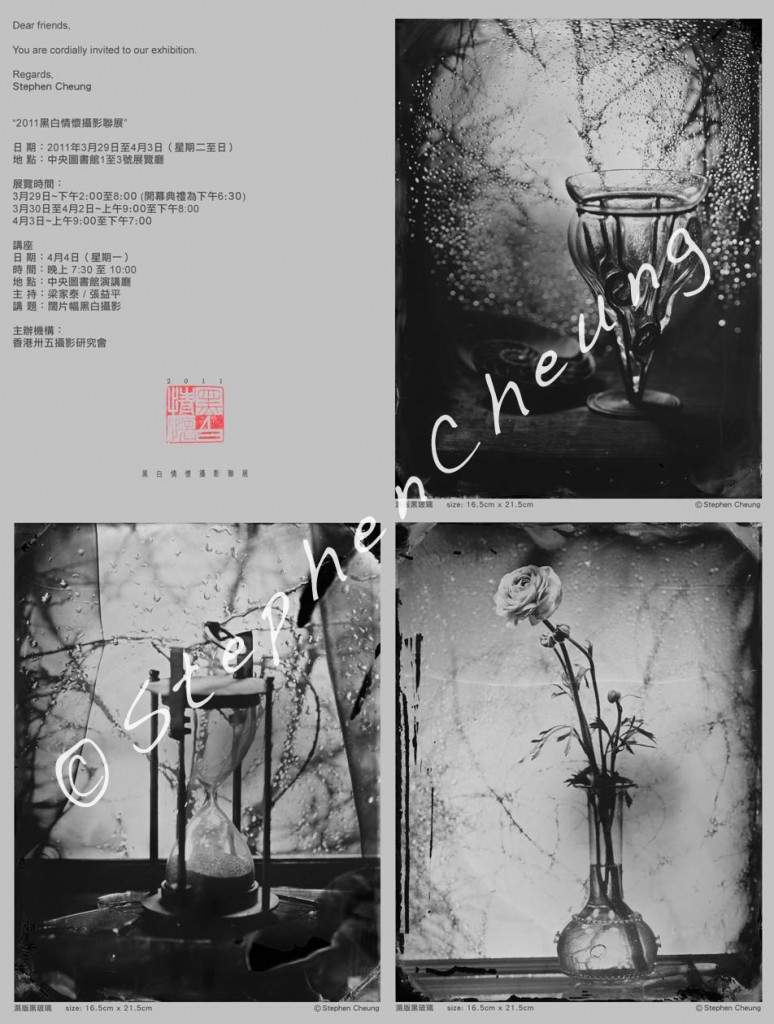

當晚實為 香港三十五攝影研究會 舉辦的 ‘黑白情懷攝影聯展’ 之壓軸項目。參與分享的講者有 梁家泰 先生及 Stephen Cheung 張益平 先生,兩位都是香港知名之專業攝影師。跟 家泰 計算起來已認識了三十多年,雖然並不算什麼深交但偶有飯局分享工作以外之攝影經驗。至於 Stephen 張益平 則較為熟落,大家既沒有工作種類上的衝突也各自在工餘時間繼續尋找攝影創作的路向。所以這二十多年來時有聯絡互相討論工作以外的攝影經驗。

當晚分享會分上下兩部份。開始時由 粱家泰 先生跟衆參與者講述他如何利用特別的 6 x 12cm 片幅去創作他的作品。而下半部份則由 張益平 先生解說他的 ‘濕版攝影‘ 作品,由早期濕版技術的起源及是次作品之拍攝感受及材料之製作過程都圖文並茂地細心解釋。而在分享講座尾聲時台下一位觀眾對 Stephen 發表的見解更啟發我寫成這編文章。

究竟台下的問題是什麼呢?大致上那位觀眾認為 Stephen 在展覽中展示的作品只是一些花了很多時間研究技術得來的結果。從那位觀眾的口中他甚至覺得 Stephen 只顧深究攝技術的成就而沒有在藝術創作方面加以投入。雖然當時氣氛頗為尷尬但以 Stephen 在不同院校的多年客席教學經驗,不花半點氣力便清楚地解釋了他在介紹製作技術是希望透過一些原始的攝影技術而去經驗前人在創作時的各種階段。同時更為了希望為參觀者多保留對作品的獨立思考空間,所以在會上刻意略過對這批作品創作意念的介紹。相信認識 Stephen 的朋友都清楚知道他在個人創作上的功力及成就。

雖然分享會已過去,但我相信 技術 vs. 藝術 這個議題仍然在很多攝影愛好者的腦中打轉,甚至成為一個熱門話題。我希望能在這個小園地表述對這個議題的個人看法:

不論是攝影也好、書法也好、其它技術與藝術有相關連的創作媒體也好,很多人都會覺得藝術必定在創作過程中凌駕於其它環節之上。很多時候實際的工作過程及應用之技巧更變成了不重要的枝節。就正如流行了一段日子的 Lomo 攝影文化一樣。我不是說 Lomo 相機的使用者不講求技術基礎,只不過想問假若沒有了 Lomo 的先天性 ‘缺陷美’ 作品的內容又是否還有意義呢?

另一方面坊間確實有過份倚重某些意識形態的攝影愛好者只懂得花時間和精力去追求某些技術上的成就,而忘記了作品的表達能力是否到位。很多時候他們都只是為攝影而攝影!我亦曾經遇過一些較為年青的攝影愛好者把攝影效果誤信為攝影風格。

那麼藝術與技術各自在攝影文化中又應放在什麼位置呢?我個人認為這兩個原素在任何表達意念的媒體中都是平行並存的。現在科技已發達到一些從前曾是複雜的技術今天已無聲無色地融入一般的消費產品中。大家隨手買一部低檔的數碼相機都可以拍到有一定質素的作品。比起以往要先學會快門光圈及曝光的原理才能拍攝到一張像樣的作品來得方便。但這些方便的背後可能就成為了大家在發展攝影創作路上的 ‘拌腳石’!因為在缺乏充份的技術基礎支持下我們便找不到適當的工具或工序去表達藝術的構思。

例子一;攝影大師 Ansel Adams,如果他沒有用功鑽研黑房技術發明實用的 Zone System 區域曝光法。他又能否在作品中向大家展示黃石公園細緻的美麗嗎?他那高超的曝光及黑房技術正好成為他藝術作品的創作工具。

例子二;世界知名的攝影家,香港的 黃貴權 醫生。假若不是他多年不斷的提升自己的攝影技術,他又怎能得心應手地利用反射鏡頭的光學特點 (缺陷) 去攝製他那輯充滿感性的藝術作品呢?

以上只是眾多例子的兩個,但足以証明藝術與技術的互惠關係。否則即使閣下有更深奧的意識要表達,沒有足夠的技術支持作品都是難以如願完成的!

(0)Dislikes

(0)Dislikes (0)

(0)